一代代科学家无私贡献、抢先一步,用创新科技点亮民族复兴征程。在高校里,师生追寻这些科技报国的丰碑,体会榜样的力量,让科学精神和报国理想代代相传。

《校堂弦歌》走进高校科普展厅,感受振兴中华的澎湃脉搏。

看到精神一毫秒

了解困难和责任

水木清华,人文荟萃。百多年来,清华大学始终秉承“自强不息、厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风,始终以国家需求为己任。

在清华大学理科博物馆、师生捐赠的教具和作业,以及各学院捐赠的科研仪器,不仅是校园记忆,也是国家科技发展的生动脚注。该系列中最受关注的物品之一是各种尺寸的计算尺。西南联大化学工程系1941级学生王家鼎给他的领导补了后记:“一般来说,方法正确的话,答错了,答案也会错,但在工科就不好了,考试的时候,数字错了,毫无意义。在工科,你能一句话说错吗?这是工程训练。”

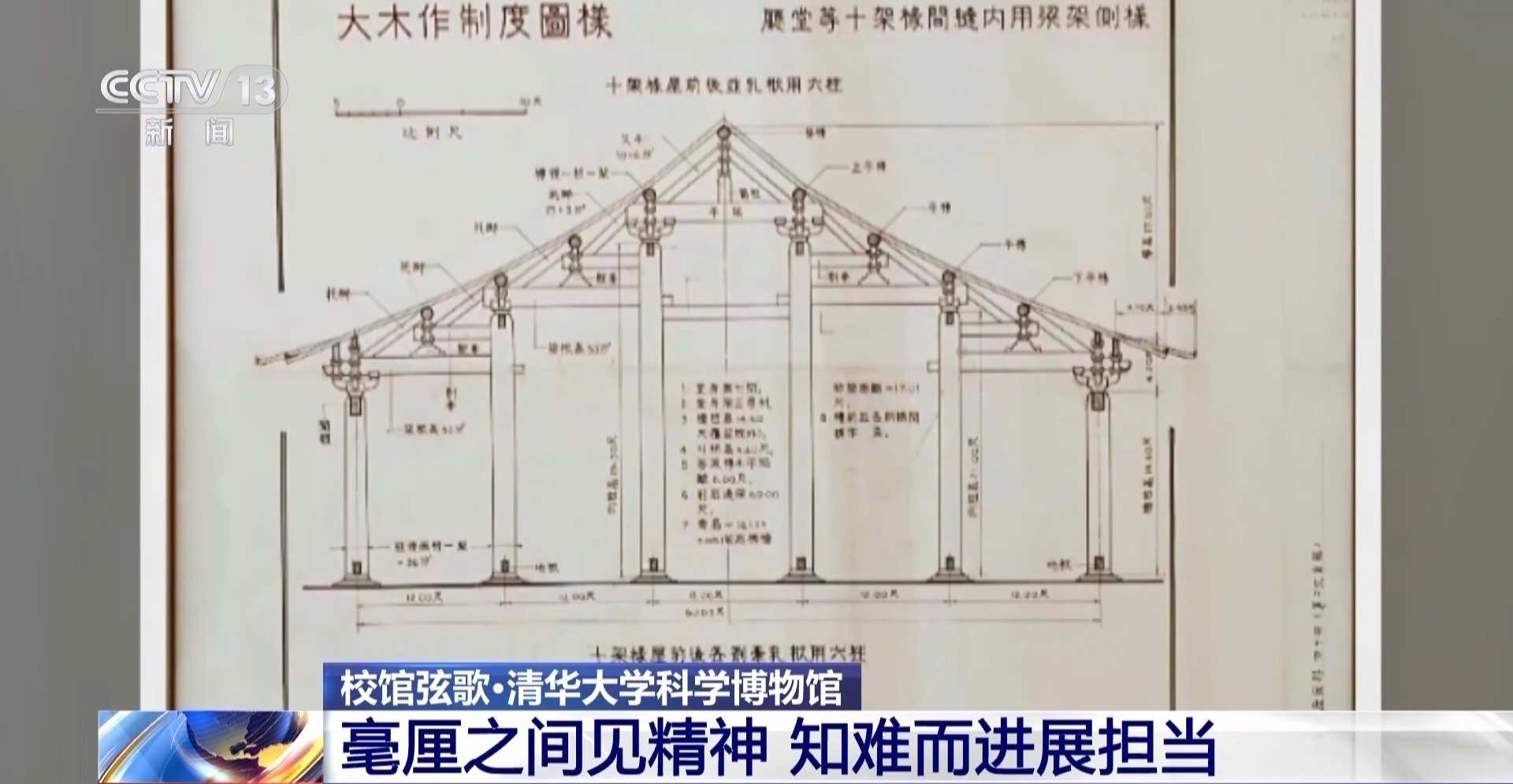

清华学生长啥样?在这张工整的架构结构图中,老师仔细圈出了44个错误,并写下了“不能使用”的注释。纠正这个规定的老师是建筑师李昂思成.

清华大学科学馆馆长吴国胜:红色圈起来的就是他认为画得不好的,比如线条不直,比如回溯等等,这些细节很多是外人看不到的,所以从这个指定就可以看出以前这种学风的严格性。

除了严格之外,还有克服困难的进取精神。博物馆记录中的老照片,很多是清华师生创作的更早的作品。一支平均年龄不到23岁的团队,建造了我国第一台电子模拟计算机;一支平均年龄23岁半的团队突破国外技术封锁,设计出我国第一座屏蔽实验核反应堆……从零到一的突破,屡次闪耀着青春的智慧和报国的忠诚。

童洁娟,核能与新能源研究所教授清华大学gy技术:这是一个用于处理放射性物质的手夹。其生产厂家是一家医疗器械厂。当时正在做核相关的研究,但是没有配套的厂家。因地制宜创造条件。虽然很难,但是一定要克服困难,有所作为,女士

这张1964年的老照片定格了学生蒙眼操作反应堆设备的训练场景。当时物资匮乏,科学研究刻不容缓,但没有人退缩。知难而进,只为国家需要,是一代又一代中国科学家的精神基础。

“人如种子,做一颗好种子”

同样是1964年,在湖南农村的稻田里,一群师生举行举杯活动,继续在数千粒稻穗中寻找“好种子”。统治者是长元。在袁隆平科学在湖南农业大学圣精神陈列馆里,这些自主研发的瓶子是袁先生一生奋斗的最好见证。于先生的学生告诉记者,袁先生对骨头的热爱早已成为传奇,并一直流传至今。

湖南农业大学农学院院长吴军:比如下雨或者气温变化的时候,他首先想到的就是自家田里的水稻。他每天早上都会去田里看稻谷。

“人就像种子,要做一颗好种子”。这是袁隆平常说的一句话。在展厅里,这尊蜡像格外引人注目。周末,袁先生喜欢穿格子衬衫,大多数一件要几十元。他平时戴的手表是一块普通的电子表,售价200多元。袁先生曾说过,他有两个梦想,一是在草地下乘凉,二是征服水稻这个杂交世界。今天,这两梦想已经被一代又一代的农民和科研人员逐步实现。

湖南农业大学农学院研究生冯野:他给了我们“知识、汗水、灵感、机会”八字座右铭。希望未来能够继续扎根我国农业行业,在水稻耐低温、抗逆性研究方面取得更深层次的突破。

让中国生存下去是我们这一代人的责任

他言传身教,精神如炬。吉林大学朝阳校区地质宫507室,是地球物理学家黄大年的办公室旧址。如今,这里已成为黄大年纪念馆。办公桌上堆满了文件,日程安排得满满的。似乎还可以看到通宵不熄的灯火,见证着黄大年为国家民族事业而度过的每一个不眠之夜。国防和安全。

1977年恢复高考,黄大年三志愿都报考了地质学院。 1992年,他获得全国30个政府出国留学奖学金之一,出国攻读地球物理学博士学位。毕业后,他立即回到母校吉林大学工作。如此紧张的日程见证了黄大年教授日夜奋战。

黄大年的工作秘书王雨涵:如果他出差的话,他会让我订当天最晚的航班,这样他就不耽误白天的工作了。当他出差时,突然感到不舒服。晕倒前,他对空姐说:“如果我死了,请把这台电脑交给国家,里面的信息非常重要。”

纪念馆里,黄大年与“克罗斯特一号”万米钻机的合影尤为震撼。这就是“透视眼”“e”使中国成为第三个掌握万米大陆钻探科学技术的国家。在黄大年的带领下,该团队创造了中国的多项先例,为“中国的天空探索、世界探索、海洋探索”和国防安全做出了重大贡献。

精神不朽,火力代代相传。吉林大学地球物理勘探学院黄大年教学团队接过接力棒,继续梳理复杂发现条件下矿产资源勘查、深部勘查、找矿取得重大突破的战略任务。黄大年苦苦挣扎的507室,也成为师生们的精神避难所。

吉林大学地球探测科学与技术学院博士生罗世成:他以祖国的需要为个人理想,遵循初心,d 立志报效国家。他鼓励我们继续努力深入地球探索,用扎实的知识和勤奋的技能,把个人价值观与祖国的需要紧密结合起来,践行中华民族复兴是我们这一代人的责任的青春誓言。

(央视记者 潘红旭 马里 张春玲 王亚平 姚姚)

一代代科学家无私贡献、抢先一步,用创新科技点亮民族复兴征程。在高校里,师生追寻这些科技报国的丰碑,体会榜样的力量,让科学精神和报国理想代代相传。

《校堂弦歌》走进高校科普展厅,感受振兴中华的澎湃脉搏。

看到精神一毫秒

了解困难和责任

水木清华,人文荟萃。百多年来,清华大学始终秉承“自强不息、厚德载物”的校训和“行胜于言”的校风,始终以国家需求为己任。

在清华大学理科博物馆、师生捐赠的教具和作业,以及各学院捐赠的科研仪器,不仅是校园记忆,也是国家科技发展的生动脚注。该系列中最受关注的物品之一是各种尺寸的计算尺。西南联大化学工程系1941级学生王家鼎给他的领导补了后记:“一般来说,方法正确的话,答错了,答案也会错,但在工科就不好了,考试的时候,数字错了,毫无意义。在工科,你能一句话说错吗?这是工程训练。”

清华学生长啥样?在这张工整的架构结构图中,老师仔细圈出了44个错误,并写下了“不能使用”的注释。纠正这个规定的老师是建筑师李昂思成.

清华大学科学馆馆长吴国胜:红色圈起来的就是他认为画得不好的,比如线条不直,比如回溯等等,这些细节很多是外人看不到的,所以从这个指定就可以看出以前这种学风的严格性。

除了严格之外,还有克服困难的进取精神。博物馆记录中的老照片,很多是清华师生创作的更早的作品。一支平均年龄不到23岁的团队,建造了我国第一台电子模拟计算机;一支平均年龄23岁半的团队突破国外技术封锁,设计出我国第一座屏蔽实验核反应堆……从零到一的突破,屡次闪耀着青春的智慧和报国的忠诚。

童洁娟,核能与新能源研究所教授清华大学gy技术:这是一个用于处理放射性物质的手夹。其生产厂家是一家医疗器械厂。当时正在做核相关的研究,但是没有配套的厂家。因地制宜创造条件。虽然很难,但是一定要克服困难,有所作为,女士

这张1964年的老照片定格了学生蒙眼操作反应堆设备的训练场景。当时物资匮乏,科学研究刻不容缓,但没有人退缩。知难而进,只为国家需要,是一代又一代中国科学家的精神基础。

“人如种子,做一颗好种子”

同样是1964年,在湖南农村的稻田里,一群师生举行举杯活动,继续在数千粒稻穗中寻找“好种子”。统治者是长元。在袁隆平科学在湖南农业大学圣精神陈列馆里,这些自主研发的瓶子是袁先生一生奋斗的最好见证。于先生的学生告诉记者,袁先生对骨头的热爱早已成为传奇,并一直流传至今。

湖南农业大学农学院院长吴军:比如下雨或者气温变化的时候,他首先想到的就是自家田里的水稻。他每天早上都会去田里看稻谷。

“人就像种子,要做一颗好种子”。这是袁隆平常说的一句话。在展厅里,这尊蜡像格外引人注目。周末,袁先生喜欢穿格子衬衫,大多数一件要几十元。他平时戴的手表是一块普通的电子表,售价200多元。袁先生曾说过,他有两个梦想,一是在草地下乘凉,二是征服水稻这个杂交世界。今天,这两梦想已经被一代又一代的农民和科研人员逐步实现。

湖南农业大学农学院研究生冯野:他给了我们“知识、汗水、灵感、机会”八字座右铭。希望未来能够继续扎根我国农业行业,在水稻耐低温、抗逆性研究方面取得更深层次的突破。

让中国生存下去是我们这一代人的责任

他言传身教,精神如炬。吉林大学朝阳校区地质宫507室,是地球物理学家黄大年的办公室旧址。如今,这里已成为黄大年纪念馆。办公桌上堆满了文件,日程安排得满满的。似乎还可以看到通宵不熄的灯火,见证着黄大年为国家民族事业而度过的每一个不眠之夜。国防和安全。

1977年恢复高考,黄大年三志愿都报考了地质学院。 1992年,他获得全国30个政府出国留学奖学金之一,出国攻读地球物理学博士学位。毕业后,他立即回到母校吉林大学工作。如此紧张的日程见证了黄大年教授日夜奋战。

黄大年的工作秘书王雨涵:如果他出差的话,他会让我订当天最晚的航班,这样他就不耽误白天的工作了。当他出差时,突然感到不舒服。晕倒前,他对空姐说:“如果我死了,请把这台电脑交给国家,里面的信息非常重要。”

纪念馆里,黄大年与“克罗斯特一号”万米钻机的合影尤为震撼。这就是“透视眼”“e”使中国成为第三个掌握万米大陆钻探科学技术的国家。在黄大年的带领下,该团队创造了中国的多项先例,为“中国的天空探索、世界探索、海洋探索”和国防安全做出了重大贡献。

精神不朽,火力代代相传。吉林大学地球物理勘探学院黄大年教学团队接过接力棒,继续梳理复杂发现条件下矿产资源勘查、深部勘查、找矿取得重大突破的战略任务。黄大年苦苦挣扎的507室,也成为师生们的精神避难所。

吉林大学地球探测科学与技术学院博士生罗世成:他以祖国的需要为个人理想,遵循初心,d 立志报效国家。他鼓励我们继续努力深入地球探索,用扎实的知识和勤奋的技能,把个人价值观与祖国的需要紧密结合起来,践行中华民族复兴是我们这一代人的责任的青春誓言。

(央视记者 潘红旭 马里 张春玲 王亚平 姚姚)